精彩无限的越剧《情探》

作者:王国巍

西华大学文学与新闻传播学院教授

2025年8月6日,由浙江小百花越剧院演出的越剧《情探》在东安湖大剧院成功上演。

越剧《情探》改编自川剧《焚香记》,这一移植过程始于20世纪50年代,该作品由剧作家田汉、安娥夫妇二人共同执笔改编,随后成为了越剧宗师傅全香的代表作。这次浙越团来蓉演出的剧本由安声整理改编,傅派传人、金桂奖得主谢莉莉饰敫桂英,陆派传人黄剑勋饰王魁,演出阵容近20人。

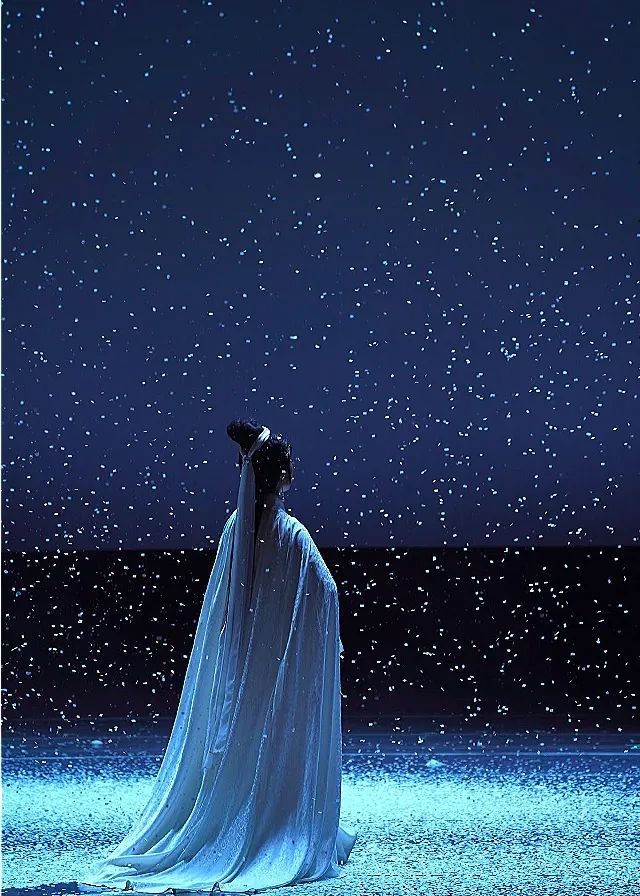

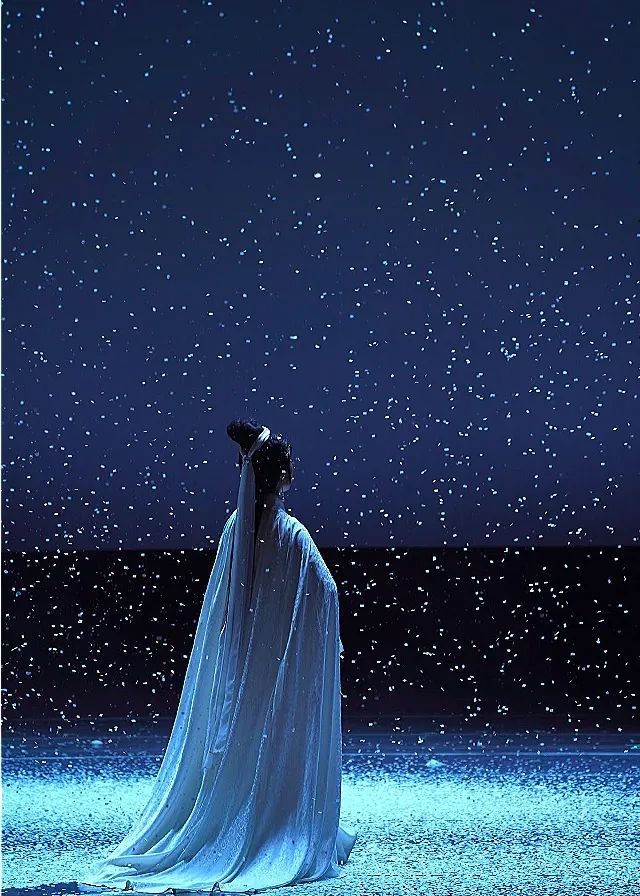

在大雪纷飞的场景中,古老的故事展开。

最早的川剧《焚香记》,其核心情节是名妓(敫桂英)救助落第书生(王魁),后因其高中状元而遭背叛,女主人公自缢海神庙,并化鬼复仇。改编后的越剧《情探》依然保留了主要框架结构。但是,原来的川剧侧重于展示王魁的薄情与敫桂英的复仇,而越剧通过田汉夫妇的改编,强化了人性复杂性的剖析。例如,王魁的背叛不仅源于个人欲望,更揭示了封建社会科举制度、阶级压迫下,权力对人性的扭曲。敫桂英的形象从“厉鬼”转为“美丽的女鬼”,田汉强调她“讨公道而非害人”,突出其尊严与觉醒意识,呼应女性主义主题。

越剧《情探》,好看在哪里?

1 舞台艺术的融合与越剧形式的创新

傅派唱腔融合京剧程砚秋的“以气催声”技法,敫桂英在《行路》《阳告》等核心唱段中,真假声转换与高音爆发力(如“海神爷降下勾魂的令”)凸显女主人公的悲怆绝望与不屈不挠。凄美的唱腔,强化了艺术效果,赢得了观众的掌声。该剧中的水袖技法,充分吸收了川剧、昆曲之长,继承了前辈艺术家借用四尺水袖表现敫桂英的怨恨与愤怒。九尺水袖,难度极高,但谢莉莉的表演出神入化,连续抛甩、绞袖。观众只见在镁光灯下青色衣裳上的白色水袖,就如起伏的白浪,或似一团盛开的白花,很有视觉冲击力,外化了剧中女主人公内心撕裂下的复杂心情。判官穿着红袍,腰系玉带,在六个小鬼拥护和衬托下,表演起川剧吐火,引得台下一片喝彩!这是越剧对川剧的嫁接,是对现代舞台形式的有益探索,是对中国戏剧艺术的融汇。

2 双重视角的平衡发展

相较于川剧《焚香记》对男主人公王魁的扁平化处理,越剧《情探》通过心理独白,如:王魁面对昔日妻子的询问所进行的自我辩白,充分展现出他内心的矛盾与愧疚感,也折射出人性的多面性。这一处理被学者视为“女性视角对男性角色的幻想性救赎”。在这场演出中,海神庙钟声,象征意味极佳,观众一听就能产生出一种神圣、庄严、宁静之感。敫桂英和王魁昔日在海神庙“盟誓”,钟声是见证;女主人公在海神庙告状负心男子,钟声是灵魂深处的回响;钟声似乎又是剧中人物心灵深处的良知未灭。男女主角的双重视角发展,将剧中主人公的善良、虚伪、美丽、丑陋等客观展示在大戏中,观众不会因为是古代的爱情故事而产生隔阂,相反,更加亲切,更加真实。

3 回归戏曲的诗意审美

大幕拉开,首先营造了一个大雪纷飞的场景,白雪皑皑的大地上,一个身着红衣披风、手撑油纸伞的姑娘登场,边唱边走,引出饥寒交迫的落魄举子。观戏时正是最热的农历六月,突见冰清玉洁的冰雪圣境,顿生凉意;白雪的高洁,象征此女虽为风尘女子,却有一颗纯洁的心灵!令观众暗暗称绝,画面诗意盎然,境界高远。结尾时也运用大雪纷飞的场景,白茫茫的大地只有美丽的女子在雪地中撑着那把油纸伞,唱着哀婉的曲子,大地无言,只有北风呼啸。越剧《情探》,通过雪景来营造的诗意,已经冲破了简单的舞台表演技巧的局限,带有几分哲学的深度思考。

唱腔优美一直是越剧的一大特点,《情探》也不例外。在《行路》一折中,编剧人员依然设计了女主人公依据地点的不同(莱阳至东京)创作情景交融的唱段,如“飘荡荡离了莱阳卫”,将美丽女鬼的行程诗化处理,结合昆曲的婉转身段与川剧的程式化动作,形成载歌载舞的场面,使越剧的优美风格再现舞台,同时,小鬼们的武术动作展示、判官的粗犷嗓门,融北方剧种的刚烈于越剧柔美之中,对比中亦有风趣在焉。

剧中小鬼们的黑白衫,“美丽女鬼”敫桂英的洁白衣衫,风雪中的红色披风,相府中王魁的黑色官服,不同颜色似乎都是每个人不同性格的象征,体现了浙越团追求艺术的精益求精之态度。

演出谢幕时,浙越团的领导向四川观众致谢,她说:“越剧《情探》是改编自川剧《焚香记》的。今天,浙江小百花越剧院又回到四川成都来演出这个传统戏剧,就好比是回娘家了。”浙越团的巡演,在全国传播越剧文化,使中国传统戏剧再次焕发出无限的生机,完成了真正的跨地域剧种的美学对话和碰撞,川剧的铿锵与越剧的婉约相融合,越剧《情探》已是传统故事性戏剧向现代人性戏剧转移的典范之作。

文章经授权发布,仅代表作者本人观点

图片源自网络,侵权请联系删除

精彩无限的越剧《情探》

作者:王国巍

西华大学文学与新闻传播学院教授

2025年8月6日,由浙江小百花越剧院演出的越剧《情探》在东安湖大剧院成功上演。

越剧《情探》改编自川剧《焚香记》,这一移植过程始于20世纪50年代,该作品由剧作家田汉、安娥夫妇二人共同执笔改编,随后成为了越剧宗师傅全香的代表作。这次浙越团来蓉演出的剧本由安声整理改编,傅派传人、金桂奖得主谢莉莉饰敫桂英,陆派传人黄剑勋饰王魁,演出阵容近20人。

在大雪纷飞的场景中,古老的故事展开。

最早的川剧《焚香记》,其核心情节是名妓(敫桂英)救助落第书生(王魁),后因其高中状元而遭背叛,女主人公自缢海神庙,并化鬼复仇。改编后的越剧《情探》依然保留了主要框架结构。但是,原来的川剧侧重于展示王魁的薄情与敫桂英的复仇,而越剧通过田汉夫妇的改编,强化了人性复杂性的剖析。例如,王魁的背叛不仅源于个人欲望,更揭示了封建社会科举制度、阶级压迫下,权力对人性的扭曲。敫桂英的形象从“厉鬼”转为“美丽的女鬼”,田汉强调她“讨公道而非害人”,突出其尊严与觉醒意识,呼应女性主义主题。

越剧《情探》,好看在哪里?

1 舞台艺术的融合与越剧形式的创新

傅派唱腔融合京剧程砚秋的“以气催声”技法,敫桂英在《行路》《阳告》等核心唱段中,真假声转换与高音爆发力(如“海神爷降下勾魂的令”)凸显女主人公的悲怆绝望与不屈不挠。凄美的唱腔,强化了艺术效果,赢得了观众的掌声。该剧中的水袖技法,充分吸收了川剧、昆曲之长,继承了前辈艺术家借用四尺水袖表现敫桂英的怨恨与愤怒。九尺水袖,难度极高,但谢莉莉的表演出神入化,连续抛甩、绞袖。观众只见在镁光灯下青色衣裳上的白色水袖,就如起伏的白浪,或似一团盛开的白花,很有视觉冲击力,外化了剧中女主人公内心撕裂下的复杂心情。判官穿着红袍,腰系玉带,在六个小鬼拥护和衬托下,表演起川剧吐火,引得台下一片喝彩!这是越剧对川剧的嫁接,是对现代舞台形式的有益探索,是对中国戏剧艺术的融汇。

2 双重视角的平衡发展

相较于川剧《焚香记》对男主人公王魁的扁平化处理,越剧《情探》通过心理独白,如:王魁面对昔日妻子的询问所进行的自我辩白,充分展现出他内心的矛盾与愧疚感,也折射出人性的多面性。这一处理被学者视为“女性视角对男性角色的幻想性救赎”。在这场演出中,海神庙钟声,象征意味极佳,观众一听就能产生出一种神圣、庄严、宁静之感。敫桂英和王魁昔日在海神庙“盟誓”,钟声是见证;女主人公在海神庙告状负心男子,钟声是灵魂深处的回响;钟声似乎又是剧中人物心灵深处的良知未灭。男女主角的双重视角发展,将剧中主人公的善良、虚伪、美丽、丑陋等客观展示在大戏中,观众不会因为是古代的爱情故事而产生隔阂,相反,更加亲切,更加真实。

3 回归戏曲的诗意审美

大幕拉开,首先营造了一个大雪纷飞的场景,白雪皑皑的大地上,一个身着红衣披风、手撑油纸伞的姑娘登场,边唱边走,引出饥寒交迫的落魄举子。观戏时正是最热的农历六月,突见冰清玉洁的冰雪圣境,顿生凉意;白雪的高洁,象征此女虽为风尘女子,却有一颗纯洁的心灵!令观众暗暗称绝,画面诗意盎然,境界高远。结尾时也运用大雪纷飞的场景,白茫茫的大地只有美丽的女子在雪地中撑着那把油纸伞,唱着哀婉的曲子,大地无言,只有北风呼啸。越剧《情探》,通过雪景来营造的诗意,已经冲破了简单的舞台表演技巧的局限,带有几分哲学的深度思考。

唱腔优美一直是越剧的一大特点,《情探》也不例外。在《行路》一折中,编剧人员依然设计了女主人公依据地点的不同(莱阳至东京)创作情景交融的唱段,如“飘荡荡离了莱阳卫”,将美丽女鬼的行程诗化处理,结合昆曲的婉转身段与川剧的程式化动作,形成载歌载舞的场面,使越剧的优美风格再现舞台,同时,小鬼们的武术动作展示、判官的粗犷嗓门,融北方剧种的刚烈于越剧柔美之中,对比中亦有风趣在焉。

剧中小鬼们的黑白衫,“美丽女鬼”敫桂英的洁白衣衫,风雪中的红色披风,相府中王魁的黑色官服,不同颜色似乎都是每个人不同性格的象征,体现了浙越团追求艺术的精益求精之态度。

演出谢幕时,浙越团的领导向四川观众致谢,她说:“越剧《情探》是改编自川剧《焚香记》的。今天,浙江小百花越剧院又回到四川成都来演出这个传统戏剧,就好比是回娘家了。”浙越团的巡演,在全国传播越剧文化,使中国传统戏剧再次焕发出无限的生机,完成了真正的跨地域剧种的美学对话和碰撞,川剧的铿锵与越剧的婉约相融合,越剧《情探》已是传统故事性戏剧向现代人性戏剧转移的典范之作。

文章经授权发布,仅代表作者本人观点

图片源自网络,侵权请联系删除

川公网安备51019002008950号

川公网安备51019002008950号

川公网安备51019002008950号

川公网安备51019002008950号