镜像与解构:论《养老院的年轻人》对生命范式的艺术突围

作者:赵明莎 四川音乐学院戏剧学院

指导老师:林婧婧

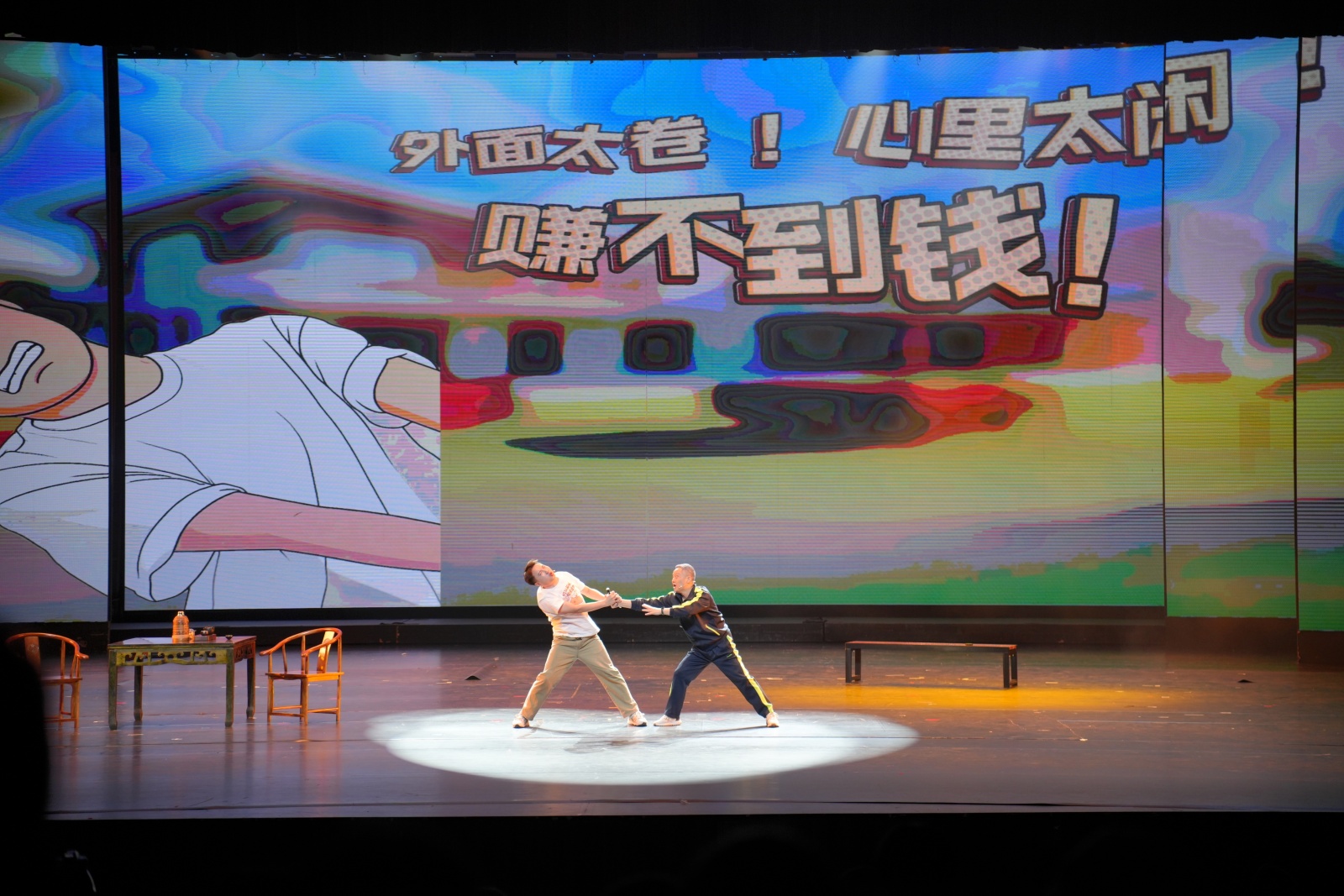

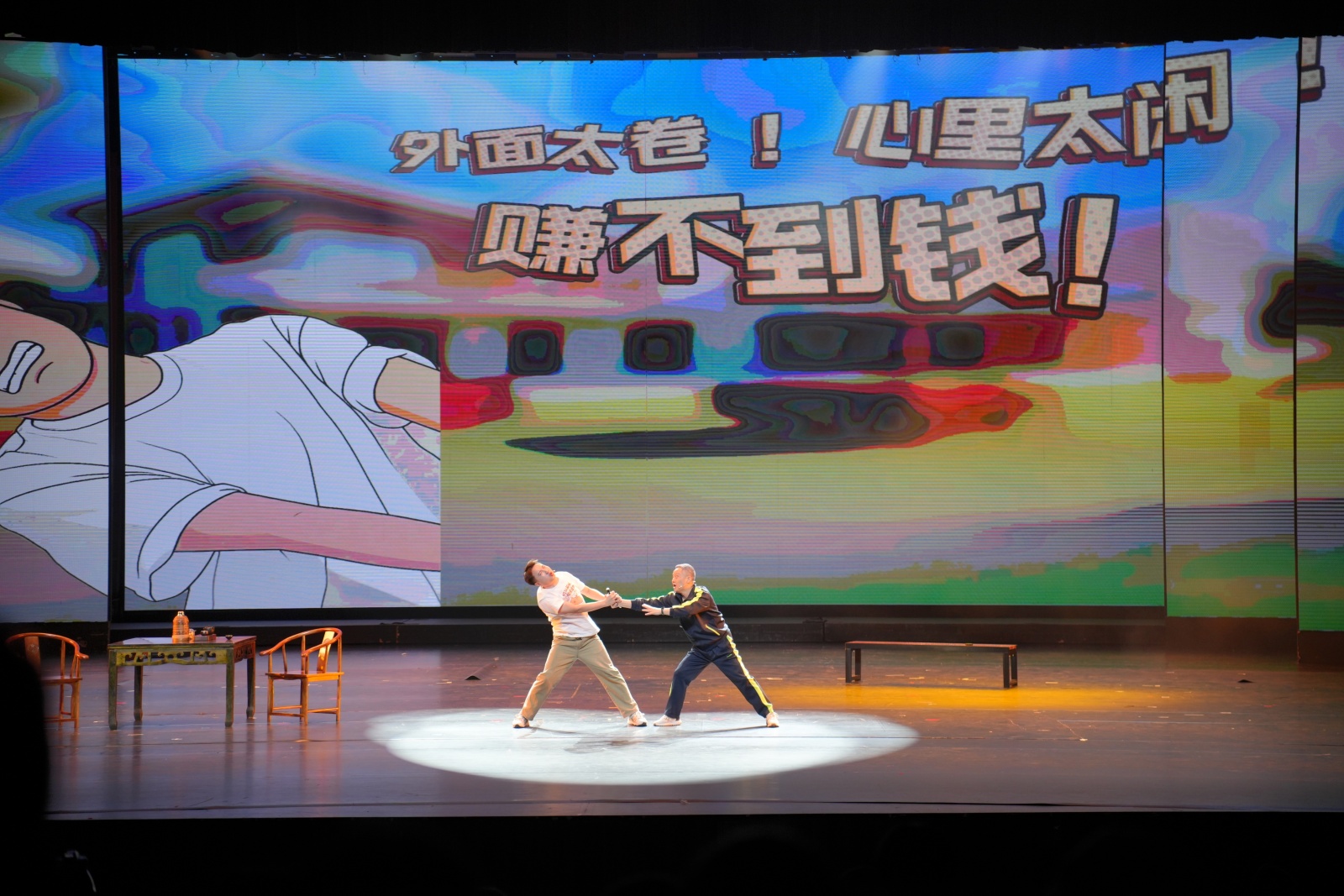

宜宾市翠屏区文化馆的小品《养老院的年轻人》于2025年6月17日在巴山大剧院上演,27岁的“躺平”青年与72岁的“叛逆”老者构成了极具先锋性的戏剧装置。这场发生在养老院场域内的代际对话,解构了当代社会关于年龄、价值与生命节奏的既定认知,完成了对现代性焦虑的艺术转译。

一、生命状态的倒置镜像:荒诞中的哲学隐喻

作品通过人物设置构建起镜像式的戏剧张力:青春面孔的暮气与苍老躯壳的蓬勃构成这出小品的夺目之处。青年大学毕业后工作不顺将养老院视为“卷”不动的避风港,用父母给的零花钱买断光阴;72岁的老杨却每分每秒都在炽热燃烧,毫不虚度。这种生理年龄与精神状态的错位,实质是对“青春即活力”的现代性神话的戏仿。当青年发出老杨更像年轻人,自己倒像个老年人的喟叹,舞台空间便转化为一面棱镜,折射出生命异化的残酷图景——在“内卷”的压路机下,年轻灵魂被迫提前进入精神暮年,而历经岁月淘洗的老者,反而在挣脱世俗规训后重获生命本真。这种倒置不仅是人物塑造的戏剧手法,更构成对“年龄决定论”的美学反叛,将社会学命题转化为可感知的艺术符号。

二、流量时代的价值重构:叙事反转的解构力量

“叛逆大爷”短视频账号的创作者身份揭晓,堪称神来之笔。当侄女作为资本逻辑的代言人,试图将老人异化为流量工具时,真正的操盘手竟是看似“躺平”的青年。这一叙事设计暗合当代艺术中的“挪用与反讽”手法:青年用看似消极的“躺”姿态,完成对流量经济的解构性介入。

镜头成为艺术创作的延伸,老人的鲜活日常被转化为对抗年龄焦虑的视觉文本。网友“治好了年龄焦虑”的反馈,印证了作品的社会疗愈功能——当72岁的躯体在镜头中展现生命的野性,实则打破了年龄作为价值标尺的桎梏。这种将短视频平台转化为艺术场域的处理,既呼应了波普艺术的大众文化介入传统,又赋予数字时代的艺术实践以新的可能性。

三、节奏的诗学:对二元对立的美学超越

老杨躺要躺得心安,卷要不伤他人的生命哲学,在台词层面完成了对“卷躺二元论”的诗学解构。将人生喻为马拉松的意象,巧妙化用了布莱希特的“间离效果”——当观众从戏剧情境中抽离,便会发现这个比喻暗含对现代性竞速逻辑的批判。这种辩证智慧并非简单的价值调和,而是通过艺术语言构建起新的生命范式,像老杨所说,有的人走得快,有的人走得慢,但是大家的终点都是一样的。

青年从“躺平”到投身“银发经济”的转变,构成作品的价值升华。这种转变不是线性的觉醒叙事,而是充满存在主义意味的自由选择。最后年轻人选择将镜头转向养老院里更多跃动的身影,舞台空间便成为海德格尔所说的“此在”场域——在这里,年龄、身份、社会角色的标签统统消解,只剩下生命本真的律动。

《养老院的年轻人》以小品的轻体量承载了沉重的时代命题,用艺术的方式在“卷”与“躺”的二元对立中劈开第三条道路。青年以热血冲破“内卷囚笼”的呐喊,老者用激情敲碎“暮年悲歌”的桎梏,两种生命形态在碰撞中爆发出震碎时代焦虑的强光!

此刻,舞台的聚光灯已化作刺破夜空的利剑,照见所有在焦虑中徘徊的灵魂:去做打破次元的舞者吧!让青年的锋芒与老者的智慧在共生中熔铸成新的时代图腾,让每段人生都在属于自己的节拍里震响天地——一个让每个生命都能璀璨发光的世界,正在我们脚下破土而出!

文章经授权发布,仅代表作者本人观点

镜像与解构:论《养老院的年轻人》对生命范式的艺术突围

作者:赵明莎 四川音乐学院戏剧学院

指导老师:林婧婧

宜宾市翠屏区文化馆的小品《养老院的年轻人》于2025年6月17日在巴山大剧院上演,27岁的“躺平”青年与72岁的“叛逆”老者构成了极具先锋性的戏剧装置。这场发生在养老院场域内的代际对话,解构了当代社会关于年龄、价值与生命节奏的既定认知,完成了对现代性焦虑的艺术转译。

一、生命状态的倒置镜像:荒诞中的哲学隐喻

作品通过人物设置构建起镜像式的戏剧张力:青春面孔的暮气与苍老躯壳的蓬勃构成这出小品的夺目之处。青年大学毕业后工作不顺将养老院视为“卷”不动的避风港,用父母给的零花钱买断光阴;72岁的老杨却每分每秒都在炽热燃烧,毫不虚度。这种生理年龄与精神状态的错位,实质是对“青春即活力”的现代性神话的戏仿。当青年发出老杨更像年轻人,自己倒像个老年人的喟叹,舞台空间便转化为一面棱镜,折射出生命异化的残酷图景——在“内卷”的压路机下,年轻灵魂被迫提前进入精神暮年,而历经岁月淘洗的老者,反而在挣脱世俗规训后重获生命本真。这种倒置不仅是人物塑造的戏剧手法,更构成对“年龄决定论”的美学反叛,将社会学命题转化为可感知的艺术符号。

二、流量时代的价值重构:叙事反转的解构力量

“叛逆大爷”短视频账号的创作者身份揭晓,堪称神来之笔。当侄女作为资本逻辑的代言人,试图将老人异化为流量工具时,真正的操盘手竟是看似“躺平”的青年。这一叙事设计暗合当代艺术中的“挪用与反讽”手法:青年用看似消极的“躺”姿态,完成对流量经济的解构性介入。

镜头成为艺术创作的延伸,老人的鲜活日常被转化为对抗年龄焦虑的视觉文本。网友“治好了年龄焦虑”的反馈,印证了作品的社会疗愈功能——当72岁的躯体在镜头中展现生命的野性,实则打破了年龄作为价值标尺的桎梏。这种将短视频平台转化为艺术场域的处理,既呼应了波普艺术的大众文化介入传统,又赋予数字时代的艺术实践以新的可能性。

三、节奏的诗学:对二元对立的美学超越

老杨躺要躺得心安,卷要不伤他人的生命哲学,在台词层面完成了对“卷躺二元论”的诗学解构。将人生喻为马拉松的意象,巧妙化用了布莱希特的“间离效果”——当观众从戏剧情境中抽离,便会发现这个比喻暗含对现代性竞速逻辑的批判。这种辩证智慧并非简单的价值调和,而是通过艺术语言构建起新的生命范式,像老杨所说,有的人走得快,有的人走得慢,但是大家的终点都是一样的。

青年从“躺平”到投身“银发经济”的转变,构成作品的价值升华。这种转变不是线性的觉醒叙事,而是充满存在主义意味的自由选择。最后年轻人选择将镜头转向养老院里更多跃动的身影,舞台空间便成为海德格尔所说的“此在”场域——在这里,年龄、身份、社会角色的标签统统消解,只剩下生命本真的律动。

《养老院的年轻人》以小品的轻体量承载了沉重的时代命题,用艺术的方式在“卷”与“躺”的二元对立中劈开第三条道路。青年以热血冲破“内卷囚笼”的呐喊,老者用激情敲碎“暮年悲歌”的桎梏,两种生命形态在碰撞中爆发出震碎时代焦虑的强光!

此刻,舞台的聚光灯已化作刺破夜空的利剑,照见所有在焦虑中徘徊的灵魂:去做打破次元的舞者吧!让青年的锋芒与老者的智慧在共生中熔铸成新的时代图腾,让每段人生都在属于自己的节拍里震响天地——一个让每个生命都能璀璨发光的世界,正在我们脚下破土而出!

文章经授权发布,仅代表作者本人观点

川公网安备51019002008950号

川公网安备51019002008950号

川公网安备51019002008950号

川公网安备51019002008950号