独幕剧《流年》:时代洪流下的分别与重聚

作者:王子尚 四川音乐学院戏剧学院

指导教师:林婧婧

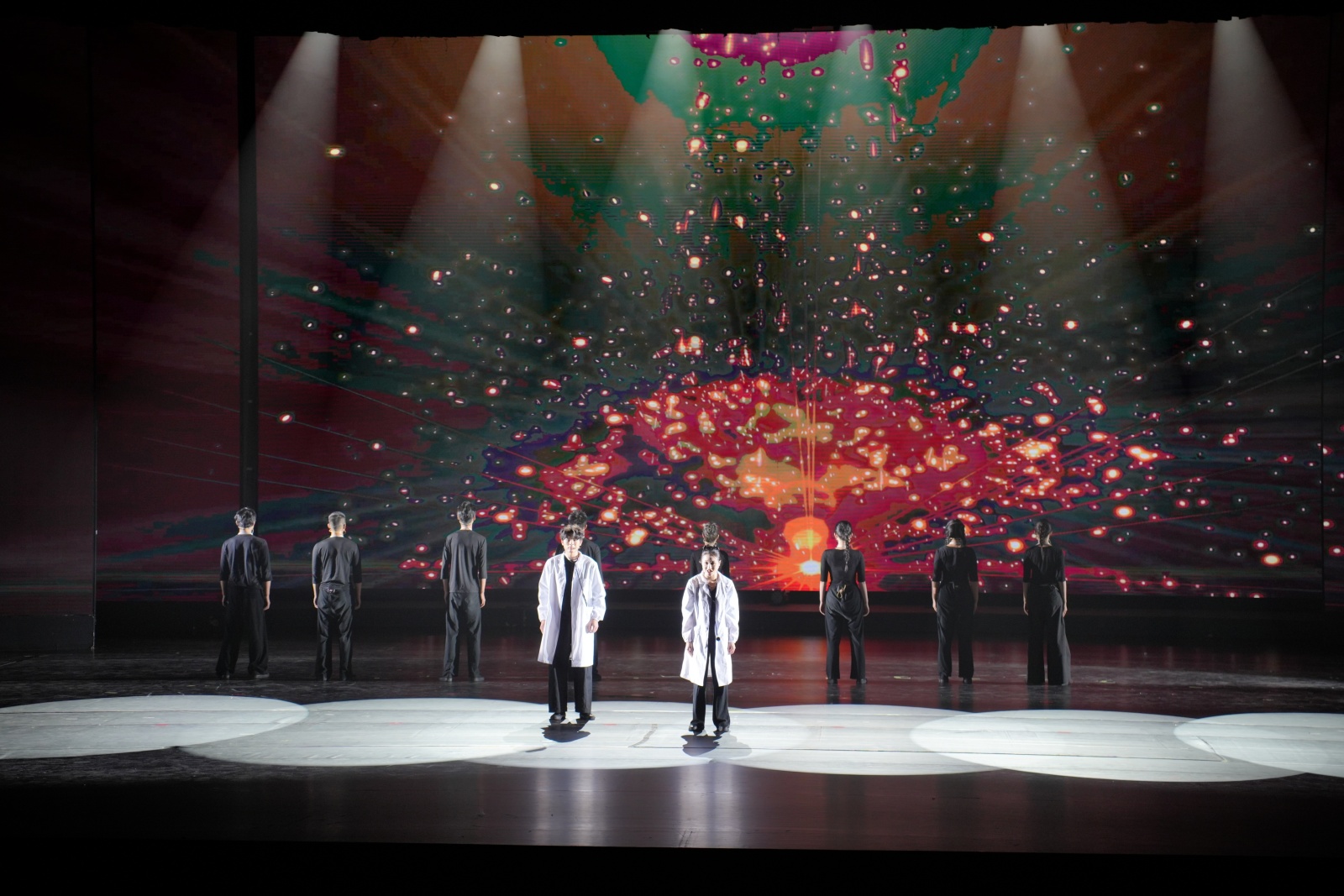

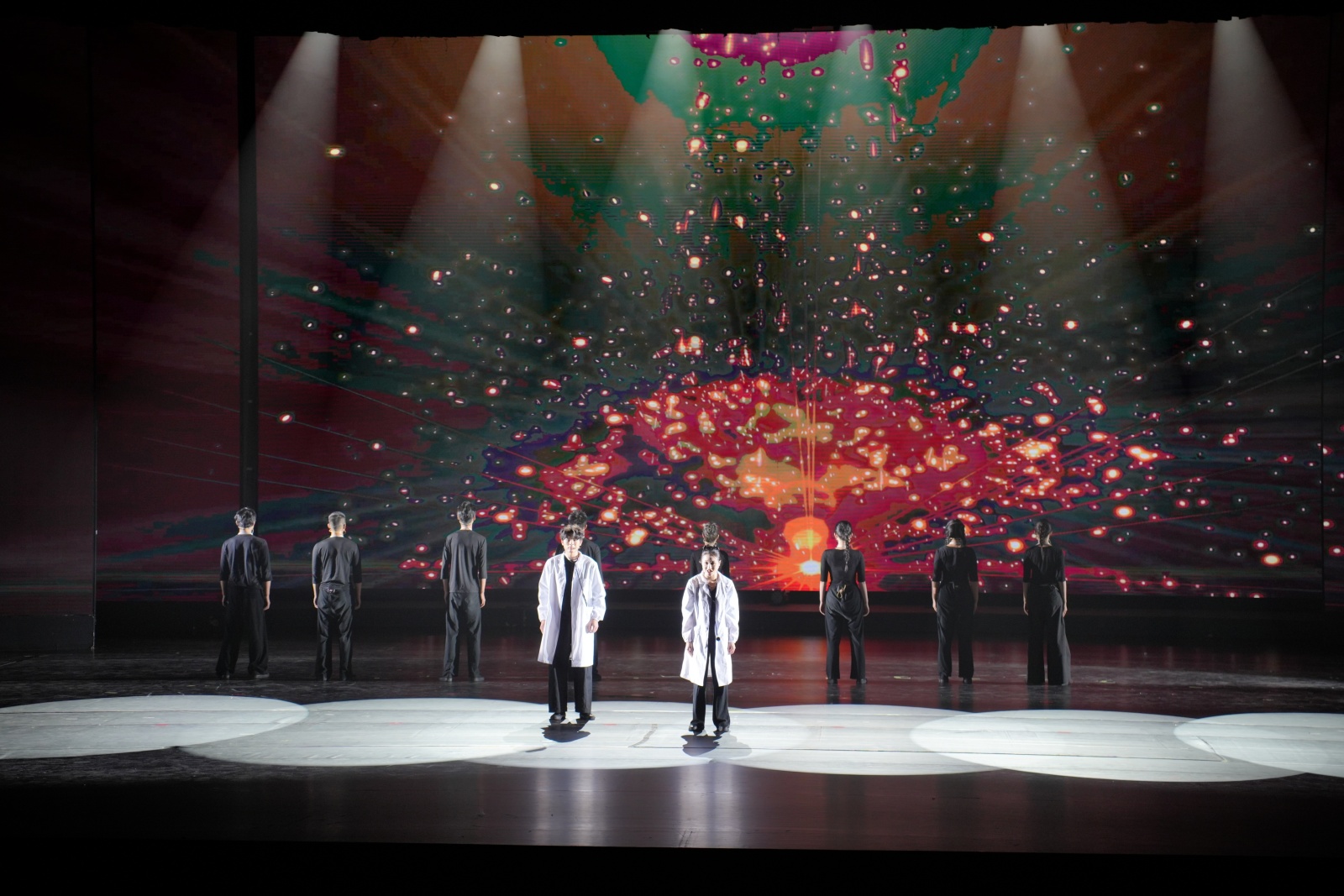

作为四川省第二十届戏剧小品(小戏)比赛第一场演出的首发剧目,四川音乐学院带来的独幕剧《流年》于6月17日在四川省达州市巴中大剧院上演。该剧围绕60后、80后、00后三代人,以爱情、亲情、友情为内核,展现了从西部开发到乡村支教、医护工作的时代变迁。整部剧中,“分别,是为了让更多的人重聚”这句话贯穿始终,穿插着三段故事的主线,也是几代心怀炽烈的青年人投身时代洪流、舍小家为大家的铿锵誓言。

一、沉默与坚守:“分别”背后的拓荒者群像

《流年》中的第一对夫妻来自60年代,故事中的丈夫阿楚作为西部开发的科研工作者,关于工作的一切信息都需要保密,婚期也一拖再拖,然而最后却天人永隔,代表了60后一代的奉献精神。第二对夫妻姗姗与阿成的故事聚焦于乡村支教,他们不仅是知识的传递者,更是乡村振兴的践行者,为更多孩子创造了改变命运的可能,体现了80后个人价值与社会价值的融合。第三对夫妻周大夫与胡主任作为00后医护工作者,必须投入大量的时间与精力,随时准备着投身抢救工作,“家里的冰箱都空了一周了”也无暇顾及,既反映了新时代青年面临的挑战,也展现了他们救死扶伤的责任与使命担当。

在《流年》中,他们不再是他们,而是被抽象成为一个符号、一个时代的缩影,是将新中国托举起的一个个“拓荒者”,是时代洪流中一颗颗沉默着却坚守着的“小水滴”,这不是“独钓寒江雪”,而是无数战士和勇者的群像。

二、“分别”与“重聚”:具象化的精神内核

在剧中,代表80年代的第二对夫妻——姗姗与阿成,因为支教而被迫分别,在他们故事的演绎中,书信成为串联人物情感记忆的载体,更承载着他们对未来重聚的期待。同时,信件翻越万水千山、历经无数辗转反侧才到了对方的手中,这一过程通过演员的肢体语言进行呈现,用演员多变的身体形态来使无形的思念与书信传递漫长的过程“可视化”,具有重要的象征意义。在一封封信件的最后,姗姗为救遇难的孩子而牺牲,二人永远地分别了,强化了主题的表达。

三、个体与时代:奉献精神的时代传承

“分别,是为了让更多的人重聚”,这本质上是集体主义价值观的诗意化表达。剧中人物的每一次离别,其实都指向了更宏大的社会目标:阿楚与阿亮的科研突破推动西部发展,姗姗与阿成的支教改变乡村教育现状,周大夫和胡主任的坚守守护人民生命健康。这种叙事方式展现了代际之间的精神传承,也强化了个人选择与国家命运紧密相连、个体奉献与时代发展同频共振的主题表达。当个体将“分别”融入时代发展的洪流,最终收获的将是整个民族的“重聚”与繁荣。

在实现中华民族伟大复兴的壮阔征程上,《流年》所彰显的“功成不必在我,功成必定有我”奉献精神与家国情怀,恰似永不熄灭的精神火炬,照亮着亿万中华儿女奋勇向前的道路。这种精神也必将激励着一代又一代中华儿女,在新时代的浪潮中永立潮头,助力中国这艘巍巍巨轮在汹涌澎湃的海域上劈波斩浪、行稳致远!

文章经授权发布,仅代表作者本人观点

独幕剧《流年》:时代洪流下的分别与重聚

作者:王子尚 四川音乐学院戏剧学院

指导教师:林婧婧

作为四川省第二十届戏剧小品(小戏)比赛第一场演出的首发剧目,四川音乐学院带来的独幕剧《流年》于6月17日在四川省达州市巴中大剧院上演。该剧围绕60后、80后、00后三代人,以爱情、亲情、友情为内核,展现了从西部开发到乡村支教、医护工作的时代变迁。整部剧中,“分别,是为了让更多的人重聚”这句话贯穿始终,穿插着三段故事的主线,也是几代心怀炽烈的青年人投身时代洪流、舍小家为大家的铿锵誓言。

一、沉默与坚守:“分别”背后的拓荒者群像

《流年》中的第一对夫妻来自60年代,故事中的丈夫阿楚作为西部开发的科研工作者,关于工作的一切信息都需要保密,婚期也一拖再拖,然而最后却天人永隔,代表了60后一代的奉献精神。第二对夫妻姗姗与阿成的故事聚焦于乡村支教,他们不仅是知识的传递者,更是乡村振兴的践行者,为更多孩子创造了改变命运的可能,体现了80后个人价值与社会价值的融合。第三对夫妻周大夫与胡主任作为00后医护工作者,必须投入大量的时间与精力,随时准备着投身抢救工作,“家里的冰箱都空了一周了”也无暇顾及,既反映了新时代青年面临的挑战,也展现了他们救死扶伤的责任与使命担当。

在《流年》中,他们不再是他们,而是被抽象成为一个符号、一个时代的缩影,是将新中国托举起的一个个“拓荒者”,是时代洪流中一颗颗沉默着却坚守着的“小水滴”,这不是“独钓寒江雪”,而是无数战士和勇者的群像。

二、“分别”与“重聚”:具象化的精神内核

在剧中,代表80年代的第二对夫妻——姗姗与阿成,因为支教而被迫分别,在他们故事的演绎中,书信成为串联人物情感记忆的载体,更承载着他们对未来重聚的期待。同时,信件翻越万水千山、历经无数辗转反侧才到了对方的手中,这一过程通过演员的肢体语言进行呈现,用演员多变的身体形态来使无形的思念与书信传递漫长的过程“可视化”,具有重要的象征意义。在一封封信件的最后,姗姗为救遇难的孩子而牺牲,二人永远地分别了,强化了主题的表达。

三、个体与时代:奉献精神的时代传承

“分别,是为了让更多的人重聚”,这本质上是集体主义价值观的诗意化表达。剧中人物的每一次离别,其实都指向了更宏大的社会目标:阿楚与阿亮的科研突破推动西部发展,姗姗与阿成的支教改变乡村教育现状,周大夫和胡主任的坚守守护人民生命健康。这种叙事方式展现了代际之间的精神传承,也强化了个人选择与国家命运紧密相连、个体奉献与时代发展同频共振的主题表达。当个体将“分别”融入时代发展的洪流,最终收获的将是整个民族的“重聚”与繁荣。

在实现中华民族伟大复兴的壮阔征程上,《流年》所彰显的“功成不必在我,功成必定有我”奉献精神与家国情怀,恰似永不熄灭的精神火炬,照亮着亿万中华儿女奋勇向前的道路。这种精神也必将激励着一代又一代中华儿女,在新时代的浪潮中永立潮头,助力中国这艘巍巍巨轮在汹涌澎湃的海域上劈波斩浪、行稳致远!

文章经授权发布,仅代表作者本人观点

川公网安备51019002008950号

川公网安备51019002008950号

川公网安备51019002008950号

川公网安备51019002008950号