沉郁顿挫 诗画交融

——舞剧《杜甫》述评

陈斌 四川艺术职业学院

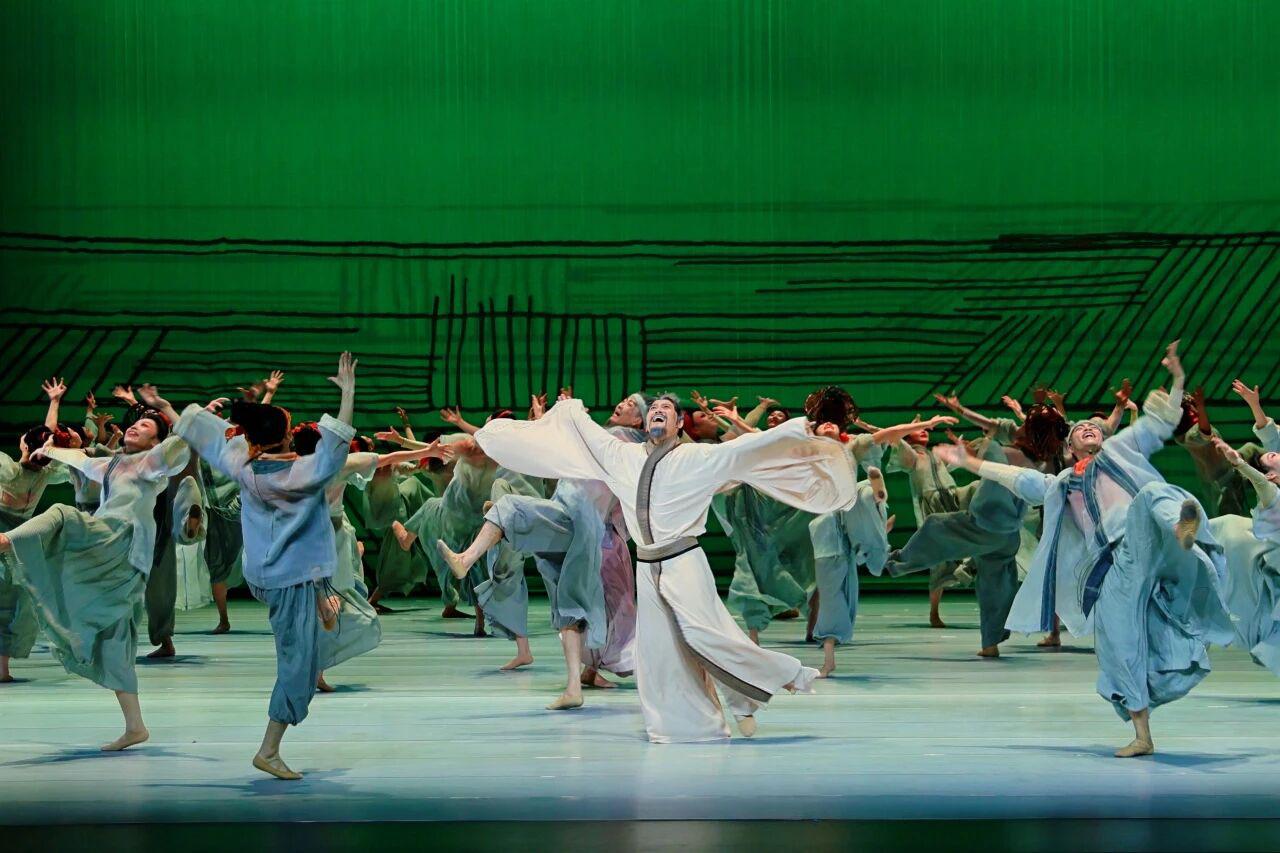

步步惊心,丝丝入魂;沉郁顿挫,诗画交融。2025年10月13日、14日,参加第十四届中国艺术节暨第十八届文华奖角逐的舞剧《杜甫》在四川省文化艺术中心精彩上演。该剧摒弃了传统的线性叙事,以杜甫的诗篇为经纬,通过创新舞蹈语汇的表达和舞台意象的营造,勾勒了杜甫所处的时代波澜,深入刻画了“诗圣”的生命形象和他丰富的精神世界,完成了杜甫其人其诗的当代阐释,是一部有思想深度、有情怀温度、有文化厚度、有艺术高度的精品力作,呈现出“以舞为诗,融史入魂”的艺术特征和“沉郁顿挫,诗画交融”的审美风格。

一、诗化的复调叙事:打破线性时空

一部经典的作品总会以不一样的角度打开艺术的门孔,让人逐步窥见其全貌。在舞台艺术创作的纷繁世界里,如何勾勒、塑造人物形象,成为检验艺术创作能力的重要标尺。或者说,以什么样的方式讲述人物故事,呈现人物的鲜活生命,可谓“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”。在这种叙事策略中,无论是单线性的叙述,还是复调式的交织;无论是梦中的闪回,还是老年的回望;无论是远处观望,还是近距离考察,都具有独特的魅力,因人因事因剧而定,但无定法,贵在有法。因此,在众多叙事中,如何独辟蹊径便更考功夫,也更具挑战性。舞剧《杜甫》打破常规以时间为序的叙事方法,摒弃常见的线性讲述方式,没有简单再现杜甫的人生轨迹,而是以诗破题,以笔为墨,选取其人生中重要的诗歌、心理瞬间、时间剪影,进行巧妙组合,转而构建了一种以诗歌意象和心理时空为核心的复调叙事结构,形成了意蕴丰富的舞台意象。

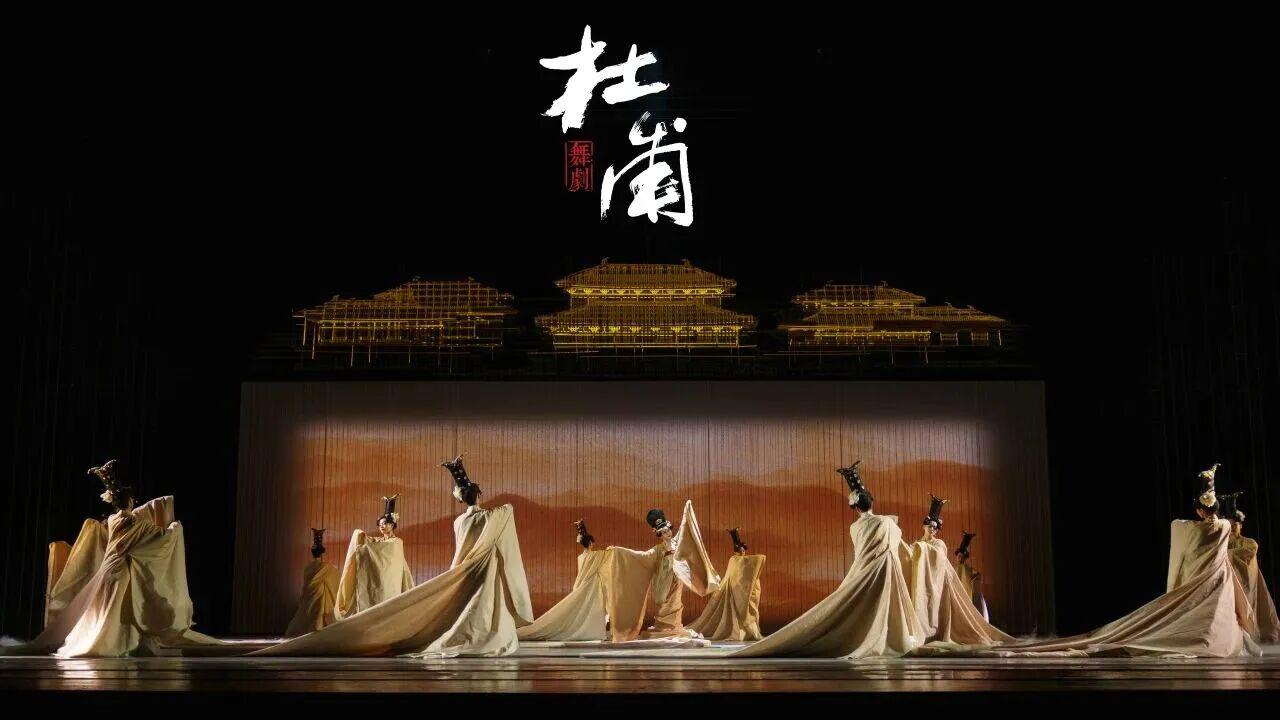

创作者从杜甫的诗歌中提炼出数个关键意象,将其转化成为鲜活生动的舞蹈场景。“三月三日丽人行,长安水边多丽人。态浓意远淑且真,肌理细腻骨肉匀”,《丽人行》看似花枝招展、千娇百媚,实则恃宠而骄,埋下危机重重,预示着一个朝代的兴衰;“车辚辚,马萧萧,行人弓箭各在腰”,《车马行》撕开了血淋淋的民生苦难,揭示了盛唐繁华之下的要命隐疾。“求仕行”的艰辛,“丽人行”的糜烂,“安史之乱”的离歌,“登高”的孤寂,作品以杜甫诗歌描绘的社会现实为切入点,通过高度凝练的群舞场面再现民生之艰、社会之苦和诗人内心之痛、时代之殇。

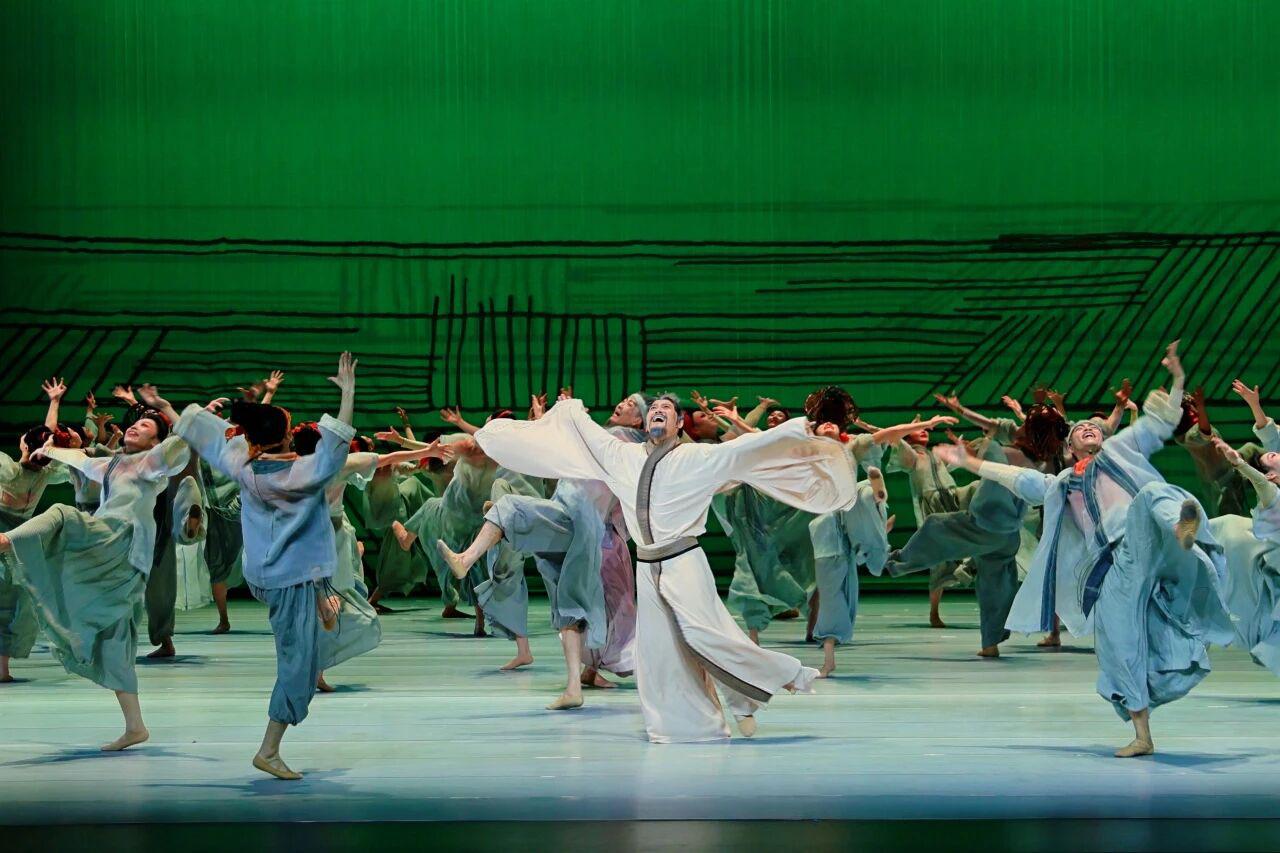

同时,在群体叙事的基础上,为了丰富叙事的调性,创作者设计了“两个杜甫”同时存在于舞台之上。这一超越物理时空的巧妙设计,直抵人物内心世界,将理想与现实的巨大落差、诗人内心的诘问外化为一场哲学思辨。一个是年少的杜甫,意气风发,豪情满怀酬壮志;一个是暮年的杜甫,深沉凝重,内心波涛万千重。在渴求入仕有为与对官场丧失信心的相互凝视里质问、诘难,理想与现实的矛盾纠结缠绕,主体在客体面前无可奈何的苦苦挣扎,个体叙事与群体叙事的相互演进,如同漩涡般裹挟着诗人的人生,将观众带入了风雨飘摇的意象世界,极具心理深度和哲学思辨色彩。

因此,舞剧《杜甫》在故事的讲述上打破了传统的线性结构,转而通过诗作的阐释解构让人物形象立上了舞台,形成了破立并举的群体叙事策略。个体与个体、群体与群体、线条的交错与色彩的杂糅变幻,构成了简洁而又丰富的舞台叙事,新颖而独到。

二、肢体的沉郁顿挫:重塑舞蹈力学

舞蹈是在特定空间场域中塑造具有造型结构形象的独特艺术样式。舞蹈家运用不同的身形、手势、步态、表情等丰富的表现形式,塑造出不同的人物形象。人物塑造过程中,不仅要追求形似,更要传神写照。易中天在《艺术的特征》中认为,“舞蹈的运动是一种力的表现。”随着舞台画面的变化、舞蹈身影的流动,不同的力构成了不同的性格特征,几种相互的力相互冲突、延展、扩散、收缩、融合、消解,形成了相对稳定的力的结构。这种力构成了舞蹈独特的“力度美学”。一件成功的舞蹈作品就在于对这种“力”的有效把握,过犹不及都差点儿“力道”。因此,找准这种“力道”并运用它、把握它、塑造它便成了舞蹈应有的叙事特征与生命节奏。舞蹈《杜甫》深谙舞台上这种独特的“力”的重要性,找到了舞蹈与诗歌“异质同构”的动作力学表达路径。创作者从杜甫的诗歌中巧妙捕捉灵感,牢牢把握杜甫诗歌“沉郁顿挫”的风格,让整个舞蹈充满了“沉郁顿挫”的力度特征。

一是沉郁之态。整个作品的舞蹈动作呈现出凝重、下垂、内敛的特征,垂首、含胸、顿足,缓行、踉跄、震颤,一组组偏向地心引力般的压抑动作语汇贯穿始终,表现了杜甫报国无门、怀才不遇的苦闷感,也表现了整个社会兵荒马乱、风雨飘摇的下沉状态。这种沉重极度压抑,在破败的宫墙、飘零的落叶、消失的城垣、如血的残阳中显露无遗,隐喻了唐代的下行趋势,让人产生了巨大的压迫感、无力感。

二是顿挫之势。顿挫是事物发展过程中受到阻碍或中断的现象。在舞剧《杜甫》中,缓慢的动作、戛然而止的舞蹈动机、突兀的转折,让这种顿挫感极为突出,舞蹈的动作行进犹如投影中诗歌字体点画间的提顿起伏、一波三折,呈现出了一种凝重、呆滞的状态。《丽人行》中,这种顿挫表现出丽人们的姿态凝重深情高远,点染了“丽人”的形象,也达到了“无一刺讥语,描摹处语语刺讥;无一声慨叹声,点逗处声声慨叹”的艺术效果。《求仕行》中,宦官朝拜迎合的动作与“求仕”的艰险形成冷峻的对比。《兵车行》中,前进士兵的机械动作,展示了战争的冷酷与无情。《挽弓》中,烽烟四起、步步紧逼,极度的压迫感、紧张感扑面而来。《登高》中,杜甫独立舞台中央,一生的记忆如月光般流泻,人生的况味与思想的纠葛缠绕,“千古一人”的形象卓然而立。在不同矛盾冲突中,几种相互不同的力犬牙交错,不同形态的舞蹈节奏与艺术质感形成强烈冲突,产生了巨大的戏剧张力。

沉郁为体,顿挫为用,两种力量深度交织。在沉郁之态与顿挫之势的力度构成中,沉郁表现出了深刻、深沉、厚重、郁结的气质,表现出一种下沉的、内倾的、收缩的力;顿挫却让作品充满了停顿、转折、发展,表现出一种下沉力的动能转换,用转换的力对下沉力进行托举,构成一种外向的、扩张的、内在的骨力,用舞蹈动作使“力”的冲突、对比、发展、统一,获得了审美力学的特殊意义,产生了独特的艺术顿挫感,揭示了内心挣扎的苦闷,体现出凝重与沉郁的写实主义风格,充满着悲天悯人的忧患意识,塑造了一位饱经世事沧桑的“苦难诗人”的鲜明形象。

三、写意的舞台呈现:营造诗画意境

舞蹈是流动的诗,是运用肢体语言讲述故事的情感之诗。杜甫的诗歌最为沉着而有力(宗白华)。该剧在视觉上追求中国古典美学的写意精神,实现了诗、画、舞的深度融合。整个舞剧犹如杜甫的诗歌选集,创作者从诗库中提取出与杜甫生活的时代镜像高度一致的诗进行艺术创作,构成了沉着而有力、深沉而有厚度的舞蹈诗。“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,权贵的糜烂与流民的遭遇相互映照,不同色彩张扬着独特的审美调性;“安得广厦千万间”的段落里,舞者用身体构筑的大厦庇护苍生,将诗歌的崇高理想视觉化、形象化。

舞蹈是写意的画。不同的线条、画面、色彩揭示着不同的景象、故事走向。人物的服装、发饰、礼仪等还原了唐代的风貌,展示了唐代独特的审美风格。“好雨知时节,当春乃发生”,绿的色调象征着时代的春意盎然。舞台设计简约而富于象征意义。大量使用的黑白灰主色调,配合光影的切割变换,营造出了压抑、动荡的时代氛围。

诗画乐舞,情景交融。在多媒体技术的加持下,编导大量运用现代舞编导手法,结合极简主义舞台的运用,让这部作品耳目一新,呈现出强烈的现代气息。

综上所述,舞剧《杜甫》以诗入题,将杜甫的诗歌、个人的命运与动荡的时代紧密交织,超越了简单的历史再现,打破了复现一生的线性叙事传统,深挖杜甫诗歌的本质特征、深刻内涵,直抵杜甫的内心世界和精神高地,用创新开拓的叙事、沉郁顿挫的舞姿、象征写意的舞台、诗画交融的艺术形式,成功复活了一个在历史长河中孤独行走、悲天怜人的诗人灵魂,用舞蹈写就了一个伟大诗人的生命之诗,刻画了“凡是最好的诗人,都不是用文字写诗,而是用自己整个的生命去写诗的”(叶嘉莹)、永远星耀着中华文明的诗人杜甫,留给了观众“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”的丰富想象,引发了“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的情感共鸣,沉淀为穿越千年的人文精神和激励文化自信自强的坚实力量。因而,这不仅是一场精彩的演出,更是一次追寻“诗圣”的心灵之行,致敬伟大时代的艺术之旅!

文章经授权发布,仅代表作者本人观点

图片源自网络,侵权请联系删除

沉郁顿挫 诗画交融

——舞剧《杜甫》述评

陈斌 四川艺术职业学院

步步惊心,丝丝入魂;沉郁顿挫,诗画交融。2025年10月13日、14日,参加第十四届中国艺术节暨第十八届文华奖角逐的舞剧《杜甫》在四川省文化艺术中心精彩上演。该剧摒弃了传统的线性叙事,以杜甫的诗篇为经纬,通过创新舞蹈语汇的表达和舞台意象的营造,勾勒了杜甫所处的时代波澜,深入刻画了“诗圣”的生命形象和他丰富的精神世界,完成了杜甫其人其诗的当代阐释,是一部有思想深度、有情怀温度、有文化厚度、有艺术高度的精品力作,呈现出“以舞为诗,融史入魂”的艺术特征和“沉郁顿挫,诗画交融”的审美风格。

一、诗化的复调叙事:打破线性时空

一部经典的作品总会以不一样的角度打开艺术的门孔,让人逐步窥见其全貌。在舞台艺术创作的纷繁世界里,如何勾勒、塑造人物形象,成为检验艺术创作能力的重要标尺。或者说,以什么样的方式讲述人物故事,呈现人物的鲜活生命,可谓“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”。在这种叙事策略中,无论是单线性的叙述,还是复调式的交织;无论是梦中的闪回,还是老年的回望;无论是远处观望,还是近距离考察,都具有独特的魅力,因人因事因剧而定,但无定法,贵在有法。因此,在众多叙事中,如何独辟蹊径便更考功夫,也更具挑战性。舞剧《杜甫》打破常规以时间为序的叙事方法,摒弃常见的线性讲述方式,没有简单再现杜甫的人生轨迹,而是以诗破题,以笔为墨,选取其人生中重要的诗歌、心理瞬间、时间剪影,进行巧妙组合,转而构建了一种以诗歌意象和心理时空为核心的复调叙事结构,形成了意蕴丰富的舞台意象。

创作者从杜甫的诗歌中提炼出数个关键意象,将其转化成为鲜活生动的舞蹈场景。“三月三日丽人行,长安水边多丽人。态浓意远淑且真,肌理细腻骨肉匀”,《丽人行》看似花枝招展、千娇百媚,实则恃宠而骄,埋下危机重重,预示着一个朝代的兴衰;“车辚辚,马萧萧,行人弓箭各在腰”,《车马行》撕开了血淋淋的民生苦难,揭示了盛唐繁华之下的要命隐疾。“求仕行”的艰辛,“丽人行”的糜烂,“安史之乱”的离歌,“登高”的孤寂,作品以杜甫诗歌描绘的社会现实为切入点,通过高度凝练的群舞场面再现民生之艰、社会之苦和诗人内心之痛、时代之殇。

同时,在群体叙事的基础上,为了丰富叙事的调性,创作者设计了“两个杜甫”同时存在于舞台之上。这一超越物理时空的巧妙设计,直抵人物内心世界,将理想与现实的巨大落差、诗人内心的诘问外化为一场哲学思辨。一个是年少的杜甫,意气风发,豪情满怀酬壮志;一个是暮年的杜甫,深沉凝重,内心波涛万千重。在渴求入仕有为与对官场丧失信心的相互凝视里质问、诘难,理想与现实的矛盾纠结缠绕,主体在客体面前无可奈何的苦苦挣扎,个体叙事与群体叙事的相互演进,如同漩涡般裹挟着诗人的人生,将观众带入了风雨飘摇的意象世界,极具心理深度和哲学思辨色彩。

因此,舞剧《杜甫》在故事的讲述上打破了传统的线性结构,转而通过诗作的阐释解构让人物形象立上了舞台,形成了破立并举的群体叙事策略。个体与个体、群体与群体、线条的交错与色彩的杂糅变幻,构成了简洁而又丰富的舞台叙事,新颖而独到。

二、肢体的沉郁顿挫:重塑舞蹈力学

舞蹈是在特定空间场域中塑造具有造型结构形象的独特艺术样式。舞蹈家运用不同的身形、手势、步态、表情等丰富的表现形式,塑造出不同的人物形象。人物塑造过程中,不仅要追求形似,更要传神写照。易中天在《艺术的特征》中认为,“舞蹈的运动是一种力的表现。”随着舞台画面的变化、舞蹈身影的流动,不同的力构成了不同的性格特征,几种相互的力相互冲突、延展、扩散、收缩、融合、消解,形成了相对稳定的力的结构。这种力构成了舞蹈独特的“力度美学”。一件成功的舞蹈作品就在于对这种“力”的有效把握,过犹不及都差点儿“力道”。因此,找准这种“力道”并运用它、把握它、塑造它便成了舞蹈应有的叙事特征与生命节奏。舞蹈《杜甫》深谙舞台上这种独特的“力”的重要性,找到了舞蹈与诗歌“异质同构”的动作力学表达路径。创作者从杜甫的诗歌中巧妙捕捉灵感,牢牢把握杜甫诗歌“沉郁顿挫”的风格,让整个舞蹈充满了“沉郁顿挫”的力度特征。

一是沉郁之态。整个作品的舞蹈动作呈现出凝重、下垂、内敛的特征,垂首、含胸、顿足,缓行、踉跄、震颤,一组组偏向地心引力般的压抑动作语汇贯穿始终,表现了杜甫报国无门、怀才不遇的苦闷感,也表现了整个社会兵荒马乱、风雨飘摇的下沉状态。这种沉重极度压抑,在破败的宫墙、飘零的落叶、消失的城垣、如血的残阳中显露无遗,隐喻了唐代的下行趋势,让人产生了巨大的压迫感、无力感。

二是顿挫之势。顿挫是事物发展过程中受到阻碍或中断的现象。在舞剧《杜甫》中,缓慢的动作、戛然而止的舞蹈动机、突兀的转折,让这种顿挫感极为突出,舞蹈的动作行进犹如投影中诗歌字体点画间的提顿起伏、一波三折,呈现出了一种凝重、呆滞的状态。《丽人行》中,这种顿挫表现出丽人们的姿态凝重深情高远,点染了“丽人”的形象,也达到了“无一刺讥语,描摹处语语刺讥;无一声慨叹声,点逗处声声慨叹”的艺术效果。《求仕行》中,宦官朝拜迎合的动作与“求仕”的艰险形成冷峻的对比。《兵车行》中,前进士兵的机械动作,展示了战争的冷酷与无情。《挽弓》中,烽烟四起、步步紧逼,极度的压迫感、紧张感扑面而来。《登高》中,杜甫独立舞台中央,一生的记忆如月光般流泻,人生的况味与思想的纠葛缠绕,“千古一人”的形象卓然而立。在不同矛盾冲突中,几种相互不同的力犬牙交错,不同形态的舞蹈节奏与艺术质感形成强烈冲突,产生了巨大的戏剧张力。

沉郁为体,顿挫为用,两种力量深度交织。在沉郁之态与顿挫之势的力度构成中,沉郁表现出了深刻、深沉、厚重、郁结的气质,表现出一种下沉的、内倾的、收缩的力;顿挫却让作品充满了停顿、转折、发展,表现出一种下沉力的动能转换,用转换的力对下沉力进行托举,构成一种外向的、扩张的、内在的骨力,用舞蹈动作使“力”的冲突、对比、发展、统一,获得了审美力学的特殊意义,产生了独特的艺术顿挫感,揭示了内心挣扎的苦闷,体现出凝重与沉郁的写实主义风格,充满着悲天悯人的忧患意识,塑造了一位饱经世事沧桑的“苦难诗人”的鲜明形象。

三、写意的舞台呈现:营造诗画意境

舞蹈是流动的诗,是运用肢体语言讲述故事的情感之诗。杜甫的诗歌最为沉着而有力(宗白华)。该剧在视觉上追求中国古典美学的写意精神,实现了诗、画、舞的深度融合。整个舞剧犹如杜甫的诗歌选集,创作者从诗库中提取出与杜甫生活的时代镜像高度一致的诗进行艺术创作,构成了沉着而有力、深沉而有厚度的舞蹈诗。“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,权贵的糜烂与流民的遭遇相互映照,不同色彩张扬着独特的审美调性;“安得广厦千万间”的段落里,舞者用身体构筑的大厦庇护苍生,将诗歌的崇高理想视觉化、形象化。

舞蹈是写意的画。不同的线条、画面、色彩揭示着不同的景象、故事走向。人物的服装、发饰、礼仪等还原了唐代的风貌,展示了唐代独特的审美风格。“好雨知时节,当春乃发生”,绿的色调象征着时代的春意盎然。舞台设计简约而富于象征意义。大量使用的黑白灰主色调,配合光影的切割变换,营造出了压抑、动荡的时代氛围。

诗画乐舞,情景交融。在多媒体技术的加持下,编导大量运用现代舞编导手法,结合极简主义舞台的运用,让这部作品耳目一新,呈现出强烈的现代气息。

综上所述,舞剧《杜甫》以诗入题,将杜甫的诗歌、个人的命运与动荡的时代紧密交织,超越了简单的历史再现,打破了复现一生的线性叙事传统,深挖杜甫诗歌的本质特征、深刻内涵,直抵杜甫的内心世界和精神高地,用创新开拓的叙事、沉郁顿挫的舞姿、象征写意的舞台、诗画交融的艺术形式,成功复活了一个在历史长河中孤独行走、悲天怜人的诗人灵魂,用舞蹈写就了一个伟大诗人的生命之诗,刻画了“凡是最好的诗人,都不是用文字写诗,而是用自己整个的生命去写诗的”(叶嘉莹)、永远星耀着中华文明的诗人杜甫,留给了观众“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”的丰富想象,引发了“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的情感共鸣,沉淀为穿越千年的人文精神和激励文化自信自强的坚实力量。因而,这不仅是一场精彩的演出,更是一次追寻“诗圣”的心灵之行,致敬伟大时代的艺术之旅!

文章经授权发布,仅代表作者本人观点

图片源自网络,侵权请联系删除

川公网安备51019002008950号

川公网安备51019002008950号

川公网安备51019002008950号

川公网安备51019002008950号