榕荫一方,德泽绵长

——新编川剧《榕荫记》三维解读

黄月

新编川剧《榕荫记》亮相四川省第三届川剧汇演,8月26日晚间于成都高新中演大剧院成功首演。该剧由知名戏曲导演杜林担任总导演,一级编剧潘乃奇携手成都市川剧研究院优秀编剧孟立敬共同编剧,该剧以乐山犍为籍循吏李拔为创作蓝本,着重聚焦其修身、齐家、治国、平天下的恢宏之志,以及清、慎、廉的治家为官之道,为观众呈现出一个丰满、立体的“一代循吏”形象。

一、以“小叙事”绘“大情怀”,塑造立体循吏形象

编剧采用“以小见大、以一当十”的叙事手法,通过多个生活化、具象化的情节,勾勒出李拔“修身、齐家、治国、平天下”的完整人格。开篇以“峨峰叠翠入云青,循吏丹心耀古今”定调,融入“志书者讲述”的传统戏曲“旁白”手法,迅速将观众带入清乾隆年间的故事场景。

李拔的形象塑造,始于“急民之所急”的实干细节:初到福宁,见断壁残垣与破败街舍,他不顾舟车劳顿与家人不解,自捐二百余两积蓄,还动员准备接风的官员共同捐资修城,迫使推诿的官员转为积极响应,初显其“不谋私利、唯念民生”的为官风骨。随后,重审吴珏命案还百姓清白,展现他“为民做主”的公正;携玉米种子从犍为至福宁,欲解百姓饥馑,翻山越岭勘察水患时“大跨一步”亲赴灾地,以川剧传统身段外化“急民所急”的为民之心,甚至立下“种不出玉麦便辞官”的军令状,将“实干纾困”的形象刻画得入木三分。

在福州任上,他严惩中饱私囊的赈灾粮官员,面对百姓“无米之炊”的困境,借福宁百姓送来的“李公麦”萌发在福州推广玉米的想法;更以东西村种麦为对照,将西村交予空想升官却投机的何寻管理,最终以“东村丰收、西村绝收”的鲜明结果,印证“勤政务实”与“尸位素餐”的天差地别。全剧无惊天动地的壮举,却通过“修城、审案、种麦、治水”等日常政务,让李拔“清、慎、廉”的治家为官之道落地,成为可感、可学的“一代循吏”范本。

二、以“对比”显“善恶”,深化剧作思想内核

《榕荫记》的思想深度,很大程度上依托于“人物对比”的艺术手法,通过李拔与何寻的形象对照,构建起“为民”与“为己”“实干”与“投机”的价值碰撞,让剧作的批判与歌颂更具张力。

何寻的角色设定,堪称李拔的“反面镜像”:初随李拔勘察水患时,他“骂骂咧咧”“事不关己”,面对百姓受灾毫无共情;李拔立军令状推广玉米,他直言“饥荒年年有,别往自己身上揽”,尽显为官不担当的怯懦;管理西村种麦时,他沉迷赌博、搜刮民财、私放走私瓷器受贿,将“当官为己”的私心暴露无遗。即便西村颗粒无收,他仍“怪天怪地不怪己”,与李拔“问心问义问榕”的自省形成尖锐对比。这种对照不仅让人物善恶分明,更直指现实中“在其位不谋其政”的官僚弊病——正如剧中借百姓之口怒斥何寻的不作为,也暗讽了当下少数“溜须拍马、漠视民忧”的为官者,让剧作的现实意义得以凸显。

此外,“官民关系”的对比也深化了主题:李拔在福宁自捐修城、推广玉米,换来百姓“李公麦”的感恩与送别;在福州严惩贪腐、因地制宜种粮,赢得民心拥护。这种“官爱民、民拥官”的双向奔赴,与何寻“失民心、遭唾骂”的结局形成对照,印证了“民心是最大的政治”这一亘古不变的真理,让剧作超越了单纯的人物传记,升华为对“为官之道”的深刻思考。

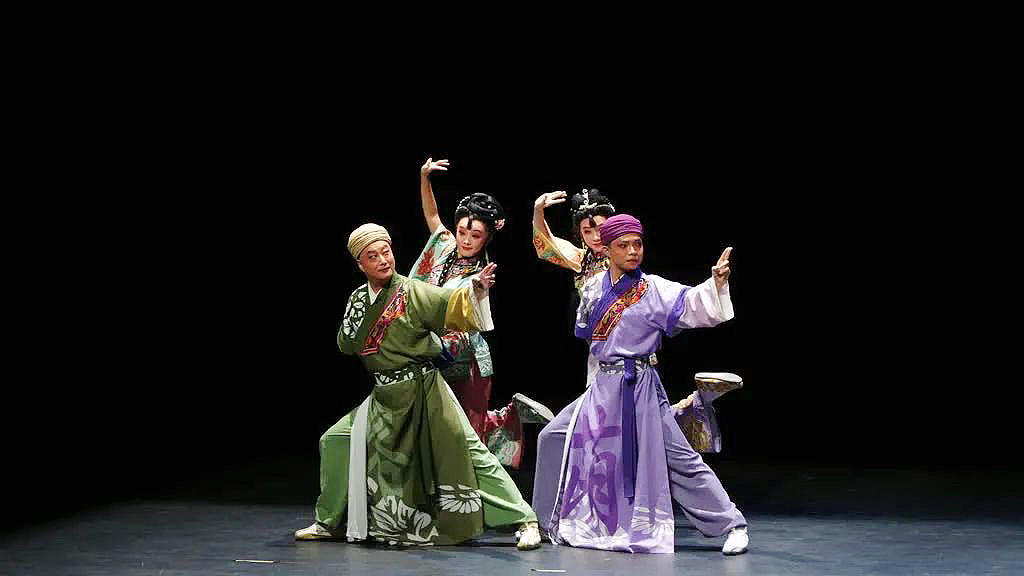

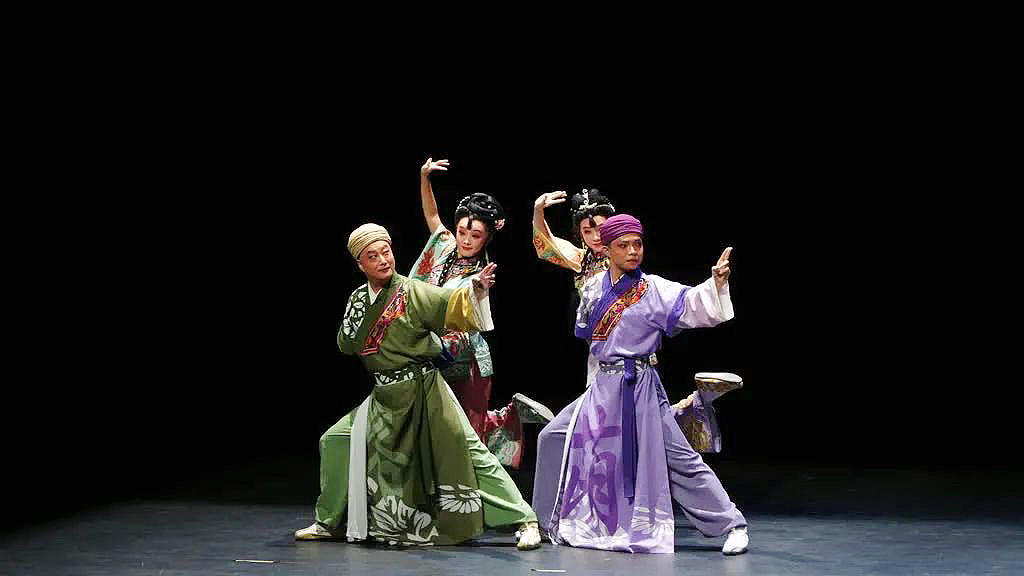

三、以“传统”融“创新”,彰显川剧艺术魅力

作为新编川剧,《榕荫记》既坚守川剧艺术的传统根脉,又融入现代审美表达,让古老剧种在新题材中焕发活力。在舞台呈现上,该剧遵循传统戏曲“一桌二椅”的简约美学,摒弃繁复布景,以演员的表演为核心传递剧情——如李拔勘察水患时的“大跨一步”,便是川剧传统身段的精妙运用:通过夸张却传神的肢体动作,将李拔“见百姓受灾却无能为力的心痛、惭愧”具象化,无需实景铺垫,便让观众共情其内心的百感交集。这种“以形写神”的传统手法,既符合戏曲虚拟性特征,保留了川剧的程式美,又让人物情感更具感染力。

在角色塑造与细节表达上,传统与创新亦无缝融合:人物妆造贴合角色身份,服饰雅致素净,既符合清代官员的历史风貌,又以“淡泊”的视觉风格呼应李拔“清正廉洁”的内心;何寻扮演者赵勇刚老师的表演,延续了川剧“丑角”的幽默与讽刺特质——他通过夸张的神态、生动的念白,将何寻的投机与怯懦演绎得入木三分,其表演既传承了川剧丑角的“传神写意”,又因角色的现实指向性而更具代入感。

综上可见《榕荫记》是一部兼具思想性、艺术性与观赏性的优秀新编川剧。它通过李拔这一历史人物,传递了“官为民役,以民为本”的价值观,在叙事、表演与舞台美学上均体现了川剧的传统底蕴与现代活力。正如剧中尾声所言:“福宁府志,修志修心,怀诚心,正衣冠,拜万民去,榕荫一方又一方”,这部剧不仅是对历史的回望,更是对当下的启示。

文章经授权发布,仅代表作者本人观点

图片源自网络,侵权请联系删除

榕荫一方,德泽绵长

——新编川剧《榕荫记》三维解读

黄月

新编川剧《榕荫记》亮相四川省第三届川剧汇演,8月26日晚间于成都高新中演大剧院成功首演。该剧由知名戏曲导演杜林担任总导演,一级编剧潘乃奇携手成都市川剧研究院优秀编剧孟立敬共同编剧,该剧以乐山犍为籍循吏李拔为创作蓝本,着重聚焦其修身、齐家、治国、平天下的恢宏之志,以及清、慎、廉的治家为官之道,为观众呈现出一个丰满、立体的“一代循吏”形象。

一、以“小叙事”绘“大情怀”,塑造立体循吏形象

编剧采用“以小见大、以一当十”的叙事手法,通过多个生活化、具象化的情节,勾勒出李拔“修身、齐家、治国、平天下”的完整人格。开篇以“峨峰叠翠入云青,循吏丹心耀古今”定调,融入“志书者讲述”的传统戏曲“旁白”手法,迅速将观众带入清乾隆年间的故事场景。

李拔的形象塑造,始于“急民之所急”的实干细节:初到福宁,见断壁残垣与破败街舍,他不顾舟车劳顿与家人不解,自捐二百余两积蓄,还动员准备接风的官员共同捐资修城,迫使推诿的官员转为积极响应,初显其“不谋私利、唯念民生”的为官风骨。随后,重审吴珏命案还百姓清白,展现他“为民做主”的公正;携玉米种子从犍为至福宁,欲解百姓饥馑,翻山越岭勘察水患时“大跨一步”亲赴灾地,以川剧传统身段外化“急民所急”的为民之心,甚至立下“种不出玉麦便辞官”的军令状,将“实干纾困”的形象刻画得入木三分。

在福州任上,他严惩中饱私囊的赈灾粮官员,面对百姓“无米之炊”的困境,借福宁百姓送来的“李公麦”萌发在福州推广玉米的想法;更以东西村种麦为对照,将西村交予空想升官却投机的何寻管理,最终以“东村丰收、西村绝收”的鲜明结果,印证“勤政务实”与“尸位素餐”的天差地别。全剧无惊天动地的壮举,却通过“修城、审案、种麦、治水”等日常政务,让李拔“清、慎、廉”的治家为官之道落地,成为可感、可学的“一代循吏”范本。

二、以“对比”显“善恶”,深化剧作思想内核

《榕荫记》的思想深度,很大程度上依托于“人物对比”的艺术手法,通过李拔与何寻的形象对照,构建起“为民”与“为己”“实干”与“投机”的价值碰撞,让剧作的批判与歌颂更具张力。

何寻的角色设定,堪称李拔的“反面镜像”:初随李拔勘察水患时,他“骂骂咧咧”“事不关己”,面对百姓受灾毫无共情;李拔立军令状推广玉米,他直言“饥荒年年有,别往自己身上揽”,尽显为官不担当的怯懦;管理西村种麦时,他沉迷赌博、搜刮民财、私放走私瓷器受贿,将“当官为己”的私心暴露无遗。即便西村颗粒无收,他仍“怪天怪地不怪己”,与李拔“问心问义问榕”的自省形成尖锐对比。这种对照不仅让人物善恶分明,更直指现实中“在其位不谋其政”的官僚弊病——正如剧中借百姓之口怒斥何寻的不作为,也暗讽了当下少数“溜须拍马、漠视民忧”的为官者,让剧作的现实意义得以凸显。

此外,“官民关系”的对比也深化了主题:李拔在福宁自捐修城、推广玉米,换来百姓“李公麦”的感恩与送别;在福州严惩贪腐、因地制宜种粮,赢得民心拥护。这种“官爱民、民拥官”的双向奔赴,与何寻“失民心、遭唾骂”的结局形成对照,印证了“民心是最大的政治”这一亘古不变的真理,让剧作超越了单纯的人物传记,升华为对“为官之道”的深刻思考。

三、以“传统”融“创新”,彰显川剧艺术魅力

作为新编川剧,《榕荫记》既坚守川剧艺术的传统根脉,又融入现代审美表达,让古老剧种在新题材中焕发活力。在舞台呈现上,该剧遵循传统戏曲“一桌二椅”的简约美学,摒弃繁复布景,以演员的表演为核心传递剧情——如李拔勘察水患时的“大跨一步”,便是川剧传统身段的精妙运用:通过夸张却传神的肢体动作,将李拔“见百姓受灾却无能为力的心痛、惭愧”具象化,无需实景铺垫,便让观众共情其内心的百感交集。这种“以形写神”的传统手法,既符合戏曲虚拟性特征,保留了川剧的程式美,又让人物情感更具感染力。

在角色塑造与细节表达上,传统与创新亦无缝融合:人物妆造贴合角色身份,服饰雅致素净,既符合清代官员的历史风貌,又以“淡泊”的视觉风格呼应李拔“清正廉洁”的内心;何寻扮演者赵勇刚老师的表演,延续了川剧“丑角”的幽默与讽刺特质——他通过夸张的神态、生动的念白,将何寻的投机与怯懦演绎得入木三分,其表演既传承了川剧丑角的“传神写意”,又因角色的现实指向性而更具代入感。

综上可见《榕荫记》是一部兼具思想性、艺术性与观赏性的优秀新编川剧。它通过李拔这一历史人物,传递了“官为民役,以民为本”的价值观,在叙事、表演与舞台美学上均体现了川剧的传统底蕴与现代活力。正如剧中尾声所言:“福宁府志,修志修心,怀诚心,正衣冠,拜万民去,榕荫一方又一方”,这部剧不仅是对历史的回望,更是对当下的启示。

文章经授权发布,仅代表作者本人观点

图片源自网络,侵权请联系删除

川公网安备51019002008950号

川公网安备51019002008950号

川公网安备51019002008950号

川公网安备51019002008950号